Después de años sin ir al cine, el último mes fui dos veces. No quiero comentar de las películas (extraordinarias ambas), pero sí de lo que las rodea.

A Barbie fui con mi familia y la familia de mi polola. El cine estaba lleno, la gente vestida de rosado y todos afuera tomándose fotos con un cartelito que decía Barbie. Es difícil coordinar a dos familias para algún panorama, pero lo logré.

El cine está perdiendo la pelea contra el streaming. La conveniencia está ganando. En pandemia vi un par de películas en familia, pero siempre alguien se quedó dormido, y no me acuerdo mucho de lo que pasó antes o después.

En cambio, me acordaré perfecto de esta ida al cine, de lo fácil de convencer a cada invitado, el gusto de conversar antes de entrar a la sala, y la sensación de experiencia compartida al salir de ella.

Extrañaba experiencias en el mundo real. Fuera de Zoom, Fortnite o Whatsapp, el mundo análogo todavía le gana al digital.

Las palomitas (no, no se llaman cabritas) fueron la guinda de la torta. Quizás son el secreto para no quedarse dormido, una puñalada de azúcar a la vez. ¿Caras? Si. ¿Sobrevaloradas? No creo.

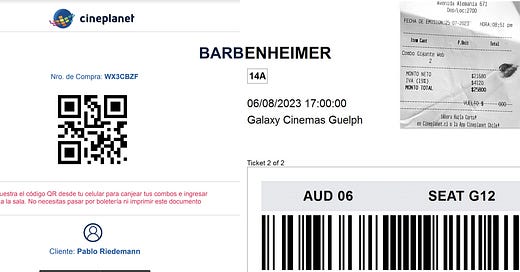

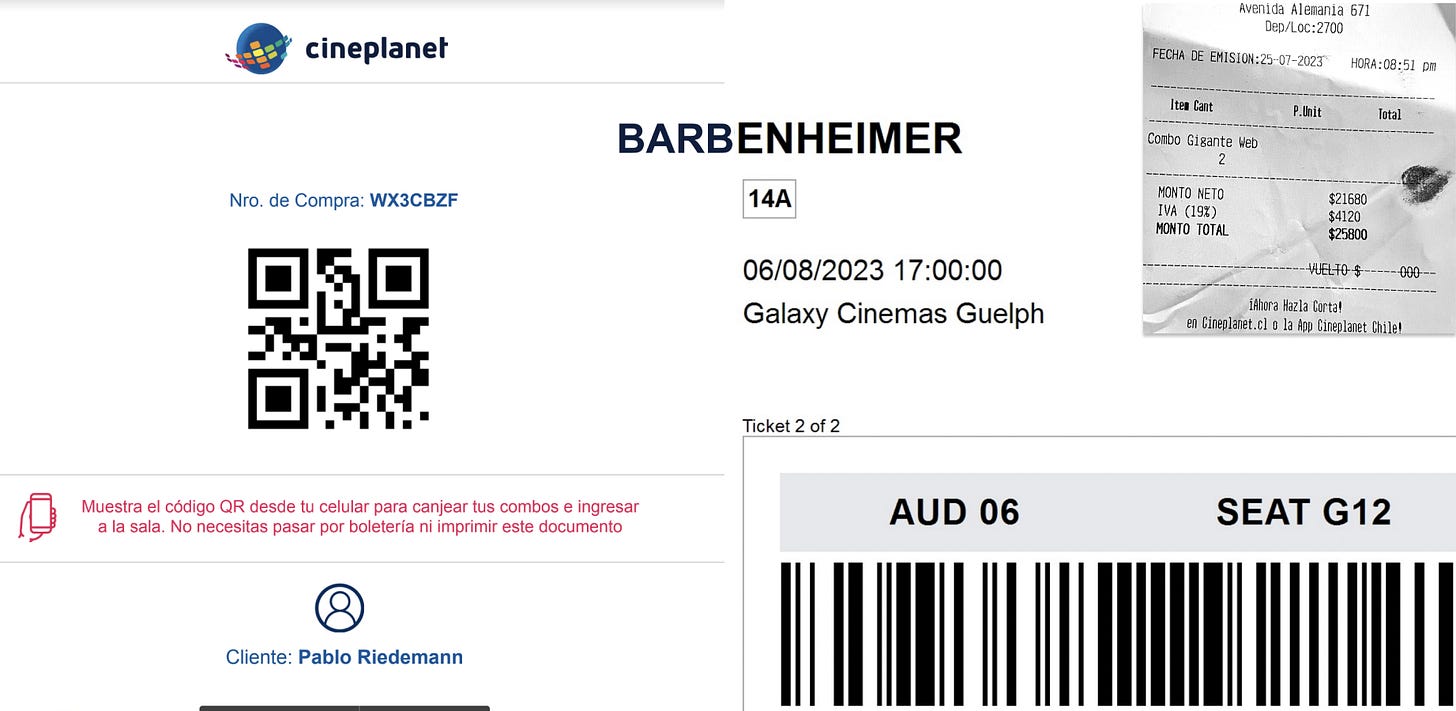

Oppenheimer fue menos masivo. Solo la Isi y yo, en un cine con menos de un tercio de las butacas ocupadas.

Me gustó que 20 minutos antes de la película existe un “pre-show”, con trailers y comerciales siempre cambiantes. Llegamos temprano y la gente ya estaba ahí.

Fue todo más caro. Aunque no nos guste que las cosas subieron de precio en Chile, en países como Canadá o EEUU la cosa es peor.

Ah, y acá no existen las palomitas dulces. ¿Cómo pueden cometer tan graso error?